キーンベック病

キーンベック病とは?

手首の骨(手根骨:しゅこんこつ)の1つである、月状骨(げつじょうこつ)の血流障害がおこる稀な疾患です。

別名、月状骨無腐性壊死(むふせいえし)ともいいます。

血流が悪くなると、月状骨は弱くなり、潰れ(圧潰)ていきます。

進行すればするほど、難治性です。

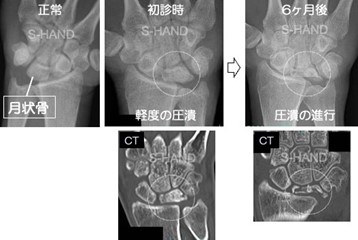

月状骨の圧潰

月状骨の圧潰は、徐々に進行していきます。

原因

原因として、月状骨には流入血管が少ないという、特殊な解剖学的背景があります。

それに加え、手をつく動作を繰り返す・振動工具の使用・ステロイドの使用などが影響すると考えられています。

治療は、進行の度合い(初期、進行期、末期)により異なります。

キーンベック初期

痛みがあっても、しばらく安静にすると痛みは軽減します。

そのため、病院を受診しないケースも多く、また、受診してもレントゲンで診断がつきにくいため、見過ごされがちです。

疑わしい場合にはMRIを撮る必要があります。

治療

治療は、ギプスやスプリントによる安静が原則です。

改善がみられない場合には、月状骨の除圧(負荷を減らす)を目的とした手術を行うことがあります。

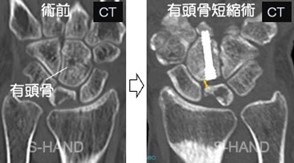

橈骨短縮術または有頭骨短縮術

月状骨の前後どちらかの骨を短縮することにより、月状骨への負荷を軽減します。

痛みの軽減だけでなく、進行の予防、月状骨の血流回復が期待できます。

- 麻酔:伝達(片腕)麻酔を行います。

- 手術時間:橈骨短縮術でも有頭骨短縮術でも、1時間程度です。

- 手術後の経過:手術後2~4週間程度のギプスまたはギプスシーネ固定を行います。その後も3~4ヶ月程度は、作業時にはスプリントを着用したり、負荷がかかる作業は控えたりする必要があります。MRIでの血流回復確認には、手術後1年、もしくはそれ以上かかります。

橈骨短縮術

2mm程度の短縮です。

手術後2年で血流が回復しています。

有頭骨短縮術

月状骨とのスペースが広がり、負荷が軽減されます。

キーンベック進行期

進行期では、慢性的な手首の腫れ、痛みとなります。

月状骨の圧潰が進行すると亀裂が入り(分節化)、徐々に離れていきます。

右図が月状骨の分節化です。

分節化が生じると難治性です。

手術

手術には、上述の月状骨の除圧手術(橈骨短縮術または有頭骨短縮術)、月状骨の再血行化手術(血管柄つき骨移植)、分節化を癒合する手術(骨釘移植)があります。

これらを単独、または組み合わせて行います。

症例

進行期キーンベック病に対して、橈骨短縮術と骨釘移植を組み合わせて行なった症例です。

右では、分節化の骨癒合が得られています。

キーンベック末期

分節化が進行し、完全に離れてしまった状態です。

周囲の関節にもダメージが及び、手関節の動きも制限されます。

分節化した月状骨が邪魔になり、手関節の動きが制限されます。

治療は、月状骨を摘出します。