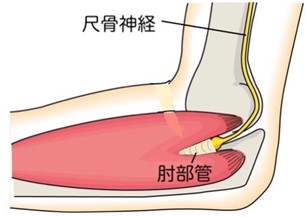

肘部管(ちゅうぶかん)症候群

肘部管(ちゅうぶかん)症候群の症状は?

典型的な症状は、くすり指(環指)と小指のしびれです(小指だけのこともあります)。

肘を曲げていると痺れが強くなることが多いです。

進行すると、手の筋肉がやせて(萎縮)しまい、握力の低下や、小銭がうまく拾えない、ボタンがはめられないといった巧緻(こうち)障害、環・小指の変形(かぎ爪変形)が生じます。

症例

骨間筋(指と指の間の筋肉)が萎縮している進行例

環・小指のかぎ爪変形の進行例

原因・診断は?

尺骨(しゃっこつ)神経という神経が、肘関節の内側を通る部分(肘部管)で圧迫されて生じます。

原因は、変形性肘関節症(加齢による骨の出っぱり)、小児期の肘の骨折による変形、神経周囲に発生したガングリオン、特発性など、様々です。

変形性肘関節症は、野球や柔道などされていた方に多いです。

日本手外科学会 手外科シリーズ 8. 肘部管症候群を改変

診断は、神経伝導速度検査(神経の速度を測定する検査)を行います。

肘部管において神経の速度の低下を認めることで診断が確定します。

また、進行例では、フローマンサインが陽性になります。

上の画像では、ものをつまんで引っ張ると、親指が曲がってしまいます(フローマンサイン陽性)。

治療は?

神経伝導速度検査により診断が確定した場合、保存治療による治癒は見込めません。

徐々に症状が進行していくため(進行する速度には個人差があります)、どこかのタイミングで手術を考えた方が良いです。

手術のタイミングは?

肘部管症候群では、症状が進行してしまうと、手術をしてもあまり回復が期待できません。

手根管症候群では進行しても手術で改善が見込めるのとは対照的です。

神経伝導速度検査で明らかな異常(伝導遅延)や、細かいものがつまみにくいなどの症状がではじめたら、早めに手術を考えたほうがよいです。

上で示したような背側骨間筋の萎縮が生じると、手術をしても回復は難しくなります。

そのような場合には、つまみ動作を改善するための再建手術という方法もあります。

肘部管症候群の手術

皮膚を大きく切開して神経を移動する方法(神経移行)と、小さい切開で神経の圧迫を解除するのみの方法(単純除圧)があります。

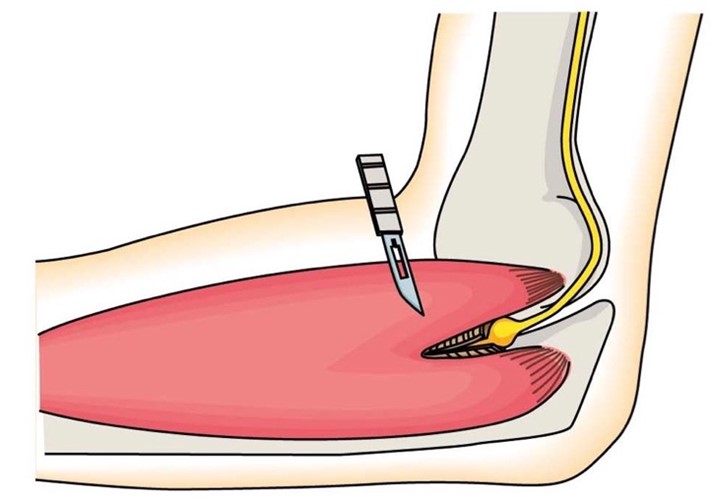

単純除圧術

肘部管を切離して神経の通りを広げます。

これにより、圧迫されていた神経は開放され、徐々に回復していきます。

日本手外科学会 手外科シリーズ 8. 肘部管症候群から引用

- 麻酔:局所麻酔または伝達(片腕)麻酔。

- 手術時間:15〜20分程度。

- 手術後の経過:手術後1週間程度三角巾を着用しますが、手術翌日よりデスクワーク程度は可能です。

単純除圧術の手術では、創は3cm程度です。

重度肘部管症候群に対する再建手術

つまみ動作の改善を目的として、腱移行によりつまみ動作に必要な筋(主に、第一背側骨間筋)を再建します。

- 局所麻酔または伝達(片腕)麻酔。

- 手術時間:60分程度。

- 手術後の経過:手術後3〜4週間程度はテーピング着用のうえ、制限つきで使用します。